Correr el riesgo del encuentro

Escuela del Mundo Clásico

de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Era el albor del otoño de 2022 cuando recibí la propuesta, por parte de Carlos Andradas, Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y de Matilde Carlón, Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Programación de Actividades, de organizar, con el apoyo de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, una escuela relacionada con la Antigüedad grecolatina para potenciar los estudios de Humanidades en los veranos del Palacio de la Magdalena. Con el beneplácito incondicional de la SEEC y de su presidente, Jesús de la Villa, no dudé un instante en aceptar. La alegría e ilusión que me invadieron pronto se vieron acompañadas de un sordo desasosiego que me empujaba de forma inefable a una implacable sensación de zozobra y, sobre todo, de una enorme responsabilidad por tamaño encargo. ¡La UIMP estaba apostando de forma decidida por las Humanidades en estos tiempos tecnificados en que el conocimiento del Mundo Clásico se considera, casi, un fardo del que hay que liberarse! Desde que verbalicé el “sí”, no dejé de pensar en cómo materializar la idea. Por mi cabeza un caótico desfile de ideas, nombres, imágenes… que agolpaba de manera deslavazada en un cuaderno temeroso de que algo fundamental se me escapara. ¿Por dónde empezar? ¿A quién dirigir el curso? ¿Qué ideas transmitir? ¿Cómo hacerlo? ¿En qué orden? ¿Quiénes serían las personas más indicadas? ¿Qué impulso vertebraría la Escuela y la proyectaría al futuro? ¿Qué debería permanecer en el alma de los asistentes cuando volvieran a sus casas? ¿Cómo transmitir pasión?… Muchos interrogantes. Los días pasaban y debía dar forma y contenido concreto a todo lo que quería ofrecer en el transcurso de una semana, plasmarlo en una propuesta que pudiera ser sometida a aprobación por los órganos rectores de la UIMP. Llegó el momento de optar (¡qué difícil!), de pasar del caos al cosmos…

bajo el sol

Quisiera que este comienzo soplase como la brisa que trae ecos de una conversación: un diálogo en el que las palabras se vuelven el centro de la reflexión. Un diálogo donde un hablante le pide al otro que juzgue dos enunciados: «estás caminando» y «estás volando». El interlocutor responde que ambos lo interpelan a él mismo, como sujeto de ambos verbos, y por tanto son enunciados idénticos. Pero tras pensarlo más detenidamente, se percata de que es cierto que él está caminando en ese mismo instante, mientras conversan, pero no que esté volando, por lo que el segundo enunciado resulta ser falso. «Entonces dice lo que no es, pero como si lo fuera», observa el segundo hablante. «Uno y otro enunciado dicen cosas diferentes como si fueran lo mismo. Pero uno es verdadero y el otro es falso; de ellos, el verdadero dice, acerca de ti, cómo son las cosas»…

tejido en una lira telar

inspirado en Javier Velaza (El campamento de los aqueos y Enveses; incluyo en cursiva sus versos), Alberto Conejero (En mitad de tanto fuego) y Carmen Estrada (Odiseicas).

Dedicado a todos ellos por cuidarnos a Homero

Si este cantor asegura que las palabras tienen alas y vuelan de una persona a otra, ¿por qué las de ella se empeñan en ser pececitos que bajan por su garganta, a veces agolpándose en un remolino, pero siempre mar adentro, nunca hacia la superficie?

Siente náuseas. Un banco de peces aletea en su estómago…

Día del libro 23 de abril 2024

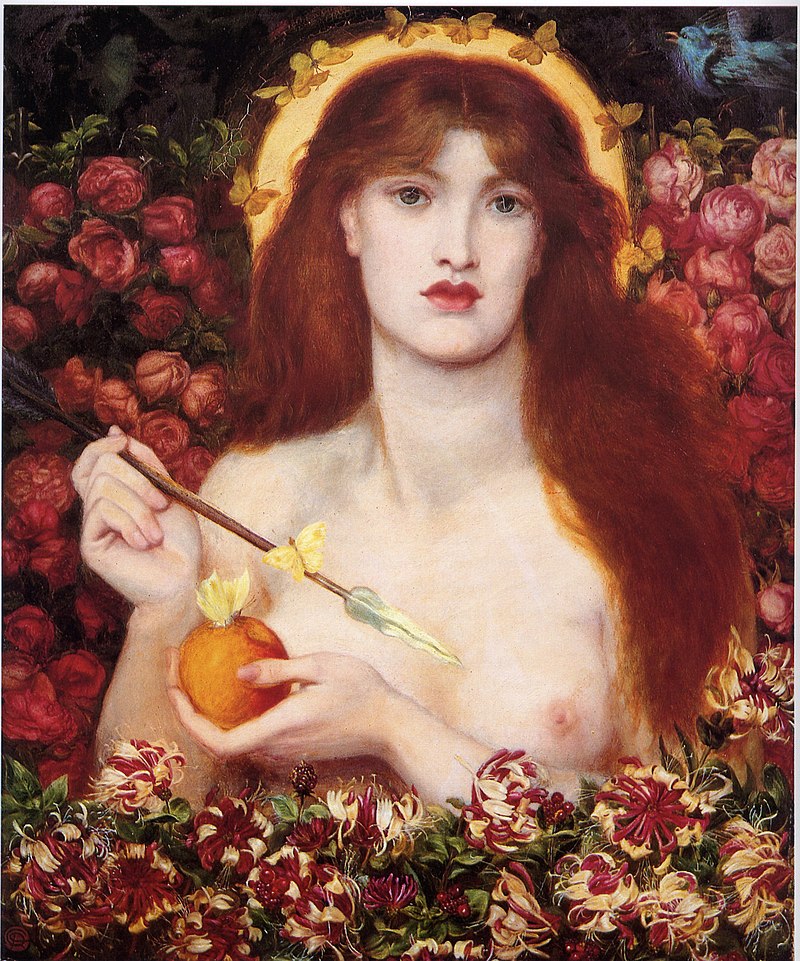

¿Quién diría que la literatura debe ceñirse a una época o momento concreto dentro de la historia? Si alguien ha considerado esta posibilidad en un momento de su vida está totalmente equivocado. Un claro ejemplo de ello es la autora gaditana Ana Buena de la Peña (1950), más conocida como Ana Rossetti, apellido que adoptó por su admiración hacia el pintor prerrafaelita Dante Gabriel Rossetti…

y Platón

Una tarde calurosa de Julio se encontraba un chico junto a su abuelo, ambos inspeccionando los libros antiguos que este tenía en los cajones de la habitación. Ya llevaban un rato ojeando los libros que el anciano había ido sacando de algunos cajones, dejándolos en el suelo como si estuviera buscando uno en especial. El abuelo realizaba esta actividad todas las tardes, causando que se convirtiera en rutina para el chico, que todas las tardes lo acompañaba. Algunos libros eran tan antiguos que ciertas hojas, al agarrar el ejemplar, se despedazaban, quedándose sueltas, sin vida. Cada vez que esto ocurría, el anciano, con su mirada apagada, intentaba encajarlas de vuelta a las páginas que les correspondían. El joven lo observaba, escéptico, veía que su abuelo estaba triste cuando se ponía a rebuscar por los antiguos cajones y viejas estanterías. Como si aquella extraña habitación cristalizara sus recuerdos más recónditos de su memoria. El chico aún se sigue preguntando el motivo por el que pasaba todas las tardes ahí…

De la delicadeza del gusto y la templanza en la pasión

Una propuesta de David Hume para el goce estético

“Cuando las cosas no van bien, nada como cerrar los ojos y evocar intensamente una cosa bella”.

André Maurois

“De la delicadeza del gusto y la templanza en la pasión” es un exquisito texto del filósofo inglés David Hume. Toda una guía para el goce según el espíritu y gusto clásicos. En su inicio, el autor se refiere a las personas sensibles: “cualquier acontecimiento que les depare el destino les puede proporcionar un gran gozo, o bien pueden experimentar un profundo dolor ante cualquier tipo de sinsabor o adversidad”. La sentencia de Hume corrobora lo que muchas veces hemos pensado respecto a que la sensibilidad para el goce, nos hace también más susceptibles de sentir las desgracias. Bien lo sabrán quienes se identifiquen como personalidades altamente sensibles. A lo largo de mi vida he sentido en mí las oscilaciones entre la dicha más exaltada y la profunda tristeza. He pensado a menudo que ser menos sensible me libraría de otros pesares. Pero también hay casos que nos llevan a cuestionarnos estas ideas. Hitler, a quien tenemos como un monstruo, experimentaba goce estético con la música de Wagner y no era un mal lector. Sea como fuere, Hume nos llama la atención sobre la necesidad de cultivarnos en los goces estéticos. Siempre habrá determinadas personalidades cuya conducta no se corresponda con las sutilezas del gusto…

sobre el Mundo Antiguo

«El azul puro radiante del cielo, los astros errantes de un lado a otro, la luna, el fulgor del sol y su luz esplendorosa; si todo esto de repente se ofreciera por primera vez a la vista de los desprevenidos mortales, ¿qué mayor maravilla podría citarse, que cosa resultaría más imprevisible para nuestra osada imaginación? Ninguna, creo yo: tan asombroso sería el espectáculo. En cambio, mirad ahora cómo nadie, por la saciedad y cansancio de verlo, se digna levantar los ojos hacia la lúcida bóveda del cielo». Dolorosa actualidad la de estas palabras escritas en el siglo I a.C., en la magnífica obra De rerum natura, sobre la naturaleza, del poeta latino Lucrecio…

mente, cuerpo y viceversa

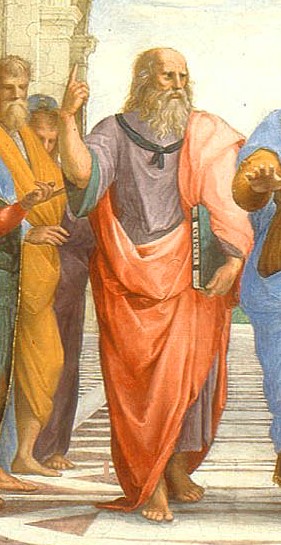

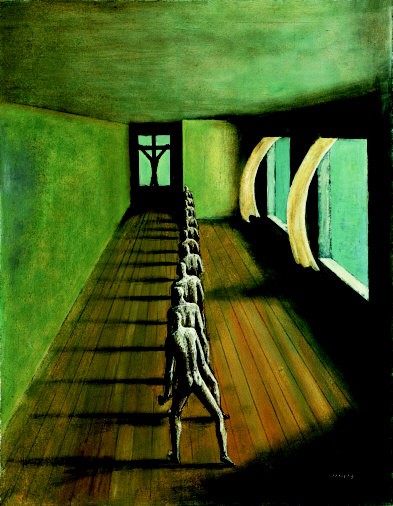

Platón nos presenta la siguiente imagen: viven dos mujeres prisioneras en una caverna, encadenadas de pies, manos y cabeza y frente a una de las paredes, de manera que no pueden girarla. Detrás de ellas hay un tabique con más hombres detrás que hacen mover figurillas delante de un fuego, proyectando sombras en la pared de la cueva. Estas sombras son lo único que conocen…

Letras oscuras sobre blanco empiezan a oscilar en las paredes. Desaparecen y reaparecen en un palpitar que desdibuja sus bordes, y todas las sombras son páginas que pasan sin detenerse, páginas de un mismo libro. ¿Está escrito, este libro, o es todavía una penumbra, un amago de textos aún por expresar? El fuego crepita su respuesta o su llamada…

El campesino y el poeta

Bien saben los poetas cuánto duele el nacimiento de un verso. Pienso en los versos de verdad, en esos que penetran en la tierra como la lluvia de abril y dejan marcado un hondo surco en el ánimo del lector. Y no es baladí que venga yo ahora a hablar de versos y tierra, de versos y surcos, porque el verso nació en los labrantíos mediterráneos. Fue el romano un pueblo ante todo agrícola y sobre esos cimientos humildes, tan a ras de suelo, levantó los admirables edificios de su lengua y su imperio. Al arar los campos, aquella gente sencilla volteaba la tierra con la reja del arado y bajo las patas de los bueyes se abrían los surcos hasta el límite de la heredad, donde la yunta daba la vuelta para empezar de nuevo. Y a estos surcos, que nacían de voltear la tierra y girar la reja sobre ella (significados ambos del verbo latino vertere), los llamaron versus. Como tantas otras palabras campesinas, versus amplió sus horizontes y pronto puso su nombre al servicio de toda hilera (de árboles, de remeros…). Mas todo cambió cuando del campo pasó, en un salto cualitativo, a nombrar figuradamente los renglones de la escritura y, de ahí, el renglón poético. Así pues, los campesinos y los poetas comparten el verso: aquellos depositaban y siguen depositando en los surcos terrenos (que se abren al cielo como cuerpos anhelantes de deseo) sus esperanzas de un ciclo agrario fecundo; estos solo aspiran a que sus versos-surcos respondan lo más fielmente posible a la ardua labranza interior.

Te invito a caminar en un jardín donde germina el pensamiento, pensamiento errante, profundo y desgarrador. También germinan espinas, espinas disidentes, pero al atardecer solo escombros y lamentos.

Desborda un jarillón y corren los escombros que entran por los techos de lata. ¿Cómo romper la cadena? Rutina macabra, con valentía también desesperación. Memoria de todos los susurros caídos rompen el silencio.

Voces desterradas te darán noches de pesadillas y tortura, luego abajo, donde la ciudad de fuego se resguarda del agua. Allí se refugian nuestras voces.

Escucharás cantos, cantos de angustia, también paredes marcadas con una extraña y melancólica belleza. Ahora estás en el borde, en el borde encontrarás teatro y sonidos silenciados, ojos cerrados.

Sin embargo, mira al abismo porque aún resuena el eco de la lucha y las melodías de la disidencia en honor a nuestros campesinos que ahora brillan en sus nuevos techos de lata.

Sigue caminando y deberás aferrarte a la autonomía y la autenticidad. Tus suspiros entonces serán supervivencia, al final, busca el rayo de esperanza, aunque quizás no la encuentres.

Busca entonces la furia implacable y constante, busca humanidad en medio de la carne desgarrada, y probablemente, cuando lo encuentres, ya estarás al borde, al borde de la ciudad….

de la resistencia creativa

Deleuze y

el pensamiento nómada

¿Cómo el pensamiento nómada, inspirado en las ideas de Gilles Deleuze, puede fomentar la resistencia creativa en un mundo estandarizado y promover la diversidad, la autonomía y la innovación en diferentes ámbitos de la sociedad contemporánea?

El ‘pensamiento nómada’, enraizado en las ideas del filósofo francés Gilles Deleuze, nos invita a repensar nuestra relación con el mundo en el contexto de una sociedad cada vez más estandarizada. En un mundo donde la uniformidad y la conformidad son valoradas, la resistencia creativa se vuelve vital para preservar nuestra individualidad y promover una cultura de diversidad e innovación. Este ensayo explorará la importancia del pensamiento nómada como una respuesta necesaria a la estandarización en la sociedad contemporánea.

En este ensayo utilizaré una metodología que combina la investigación bibliográfica, el análisis de fuentes primarias y secundarias. Se buscará llegar a una reflexión crítica sobre los planteamientos de Deleuze y los problemas contemporáneos abordados. Finalmente, se presentarán las conclusiones principales y se destacará la relevancia y las implicaciones del análisis realizado…

Ítaca son los Clásicos

Filología clásica y poesía

en Salamanca y Santander

Composición fotográfica propia

Hojeo el cuaderno, despacio. Contemplo las palabras que atrapé al vuelo; ahora, calladamente, se disecan entre estas páginas. La tersura de lo recién pronunciado se acartona en una subsistencia esquemática, inconexa, muda. Estas ideas ya no son más que flores prensadas. Apenas me evocan aquella fragancia rebosante de posibilidades que me sedujo a conservarlas más allá de su hábitat inmediato y efímero: un empeño que solo ha resultado servir para que lo fugaz, convertido en triste fósil de sí mismo, se reafirme en su fugacidad. Sé que cada idea fue anotada con la esperanza de convertirse en relato, pero todas olvidarán definitivamente su vuelo y su aroma si no encuentran verbos que pongan en movimiento su anquilosada musculatura, flexionándolas y tensándolas en el cuerpo de una narración. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacer que estas ideas abandonen su mutismo y echen a andar?…

A veces pienso, a veces imagino. Otras veces invento y, mientras lo hago, recuerdo, y mientras recuerdo, pienso, imagino, invento. Sueño con el ayer y juego a adivinar el mañana y el presente pasa desapercibido, entre lento y rápido, como cuando una suave brisa arrastra despacio la nube esponjosa y hay que apartar la mirada para notar que se ha movido

Los días de guardería son los primeros que perduran en mi memoria, como también mi primer día en uno de los años de preescolar y otro primer día en la entrada del colegio. También me acuerdo de que la curiosidad me llevó a la obsesión y pasé mucho tiempo girándome hacia atrás cada vez que me cruzaba con las personas, por si podía ver cómo eran de espaldas. Incluso atesoro aquellos tiempos felices con amistades importantes, antes de que dejáramos de vernos. Recuerdo otros recuerdos, de los que formo parte, pero que son de otra persona que me los ha contado, y creo verlos tal y como yo los he vivido…

El Logos

ante la inteligencia artificial

(Hacia una cultura de la actitud humanista)

«Ha llegado el momento de volver al Humanismo. O nosotros humanizamos las máquinas, o las máquinas nos van a automatizar».

Las palabras del director del Departamento de Filología Clásica de la UCA, el Catedrático de Filología Clásica José María Maestre Maestre, vibraron como la más urgente llamada a la reflexión en el Senado de España el pasado 21 de abril de 2023, durante la Jornada Cultural “Elio Antonio de Nebrija: puente de unión territorial y cultural de España, Europa e Iberoamérica” (https://youtu.be/J8dEdMDojZY) organizada por el Instituto de Estudios Humanísticos y la Sociedad de Estudios Latinos, que dirige y preside, respectivamente, el citado profesor.

«Tenemos que evitar que homo homini lupus no pase, en el futuro, a ser machina homini lupus: la máquina puede convertirse en el verdadero lobo del hombre»…

a la vuelta de la manzana

En una buena tarde, tres dioses del panteón nórdico decidieron irse de excursión a contemplar los hermosos campos de a saber qué mundo de los nueve que sostiene el árbol Yggdrasil.

Odín, «Padre de todos» que le llamaban, el cabecilla de la pandilla de dioses escandinavos, el tuerto, el viejales… Se le conocía por muchos nombres; Loki, el maleante, el liante, el rufián, el que siempre es el cabeza de turco… Este último mote, muchas veces se lo ganaba; y Hœnir, el poeta… Y poco más, suele aparecer de acompañante en historias más interesantes que él, como aquella en la que es escogido como intercambio para traer la paz entre Aesir y Vanir… Una movida, vaya…

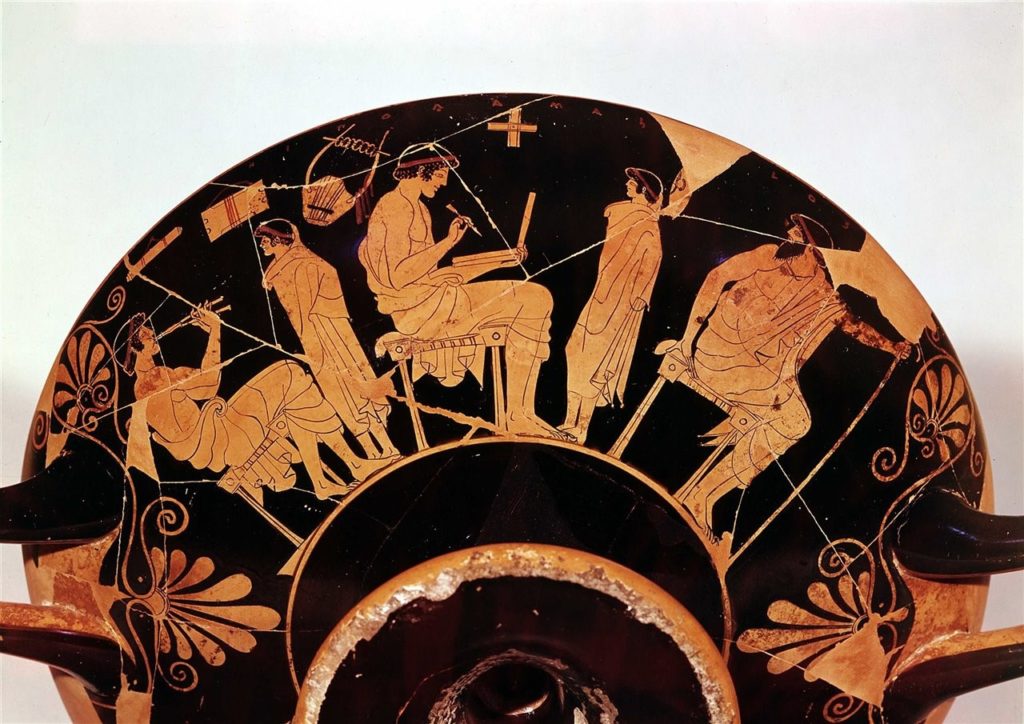

Ágora Z

Una de las nociones más importantes que nos dejó el mundo antiguo fue el Ágora. Allá por el siglo VI a.C. este espacio que, hasta ahora, no había cobrado tanta relevancia en el quehacer de la sociedad griega, inició un proceso de evolución pública, con la incorporación de nuevos edificios y la proliferación del mercado. Se dice que en época micénica (c. 1700-1100 a.C.) el rey ubicó una fortaleza en la Acrópolis con vistas a la zona que siglos más tarde se convertiría en el Ágora. Esos fueron sus comienzos, nadie imaginaba que aquel momento histórico estuviera a las puertas, primero, de sembrar la semilla de la democracia, y segundo, de revolucionar completamente la concepción política, moral, social y cultural de la historia, iniciando un proceso filosófico que culminaría en el Siglo de las Luces (S. XVIII) con el esplendor científico, fruto del desarrollo económico de nuestras sociedades vigentes…

Las conversaciones más profundas surgen en el momento más inesperado. Los encuentros más entrañables, en el lugar más insospechado. Y los buenos ratos, siempre en la mejor compañía.

Hoy día 12 de abril se han clausurado las Jornadas de Orientación Universitaria de la UCA, celebrándose sus últimas dos sesiones en nuestra Facultad. En un entorno acogedor, hemos compartido sendas mañanas en las que han discurrido cientos de alumnos provenientes de distintos puntos de la provincia con el fin de conocer las posibilidades formativas que ofrece la institución. Decenas de titulaciones que, planteadas desde distintas áreas de conocimiento, han sido objeto de la curiosidad y el interés de los que serán los futuros discentes de la misma…

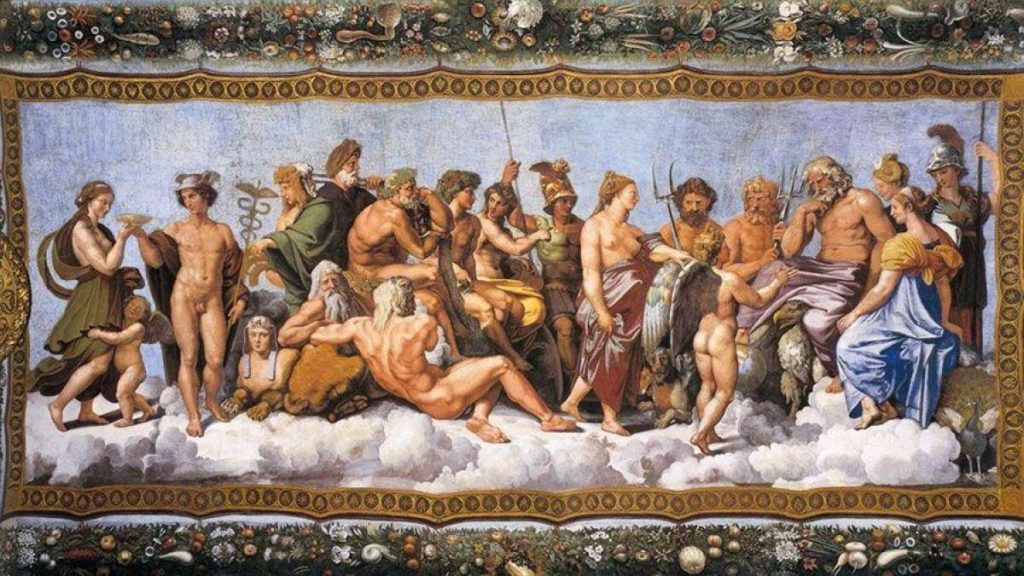

Nuestra metamorfosis

“Aquí todos los seres son dioses”. Así se expresó, maravillado, el escritor Hugo von Hofmannsthal (1874-1929) cuando, viajando desde sus tierras interiores de Austria, contempló finalmente el resplandor del mar Egeo. “Los dioses y diosas homéricos aparecen una y otra vez entre el aire ligero; nada resulta más natural una vez somos conocedores de esta luz”.

Había llegado a Grecia acompañado de todo un mundo espiritual cultivado por años de fervorosa lectura y estudio de los Clásicos. Por eso, en cuanto Helio lo bañó con sus rayos, en cuanto caminó por las laderas donde las Musas habían inspirado a tantos poetas, comprendió que todos aquellos seres de la mitología y la historia surgían en Grecia de forma natural y espontánea, tal y como crecen las hierbas en el monte. “Ese pino, cual columna de Fidias, es una diosa. Esas flores primaverales que esparcen su olor y su brillo pradera abajo se erigen como pequeños dioses”…

Érase una vez un joven bendecido por los dioses con el don de la belleza. A su paso, tanto hombres como mujeres quedaban prendados ante su figura esbelta y su armónico rostro.

Este apuesto muchacho viviría por muchos años, pero con la condena de que jamás podría ver su rostro.

Con una actitud altiva, Narciso, era incapaz de ver el encanto de cuanto le rodeaba y menos de las personas a las que dejaba cautivados.

Un día cuando cazaba en el bosque, una ninfa se dio cuenta de su presencia y al instante quedó embelesada por el atractivo de Narciso. La ninfa, llamada Eco, estaba castigada por las deidades y solo podía articular las últimas palabras que su interlocutor hubiera dicho. Al principio acomplejada por esta maldición, Eco se mantuvo entre los árboles, pero no pudo evitarlo y finalmente salió en busca de los brazos de Narciso…

Octavia y Calpurnia:

esposas de dueños del mundo

Aunque era barcelonés, el gran escritor Terenci Moix imaginaba su nacimiento en Alejandría, añorada ciudad a la que dedicó su novela No digas que fue un sueño(1986).

Es esta una historia sobre el tiempo, que derriba imperios para alzar otros; pero entre el fluir constante de las aguas del río Nilo, se yerguen las imponentes pirámides de la eternidad, para quienes el olvido no existe. Así, Terenci Moix galvaniza todo el esplendor de la cosmopolita Alejandría egipcia, gobernada por la reina Cleopatra VII en una época en que la imparable Roma está ávida de ampliar sus dominios. Y es que en la fatal batalla de Accio del 31 a.C. se enfrentan dos mundos opuestos: el orden y la disciplina de un Occidente joven contra la belleza y suntuosidad de un Oriente antiguo. Octavio Augusto contra el sueño conjunto de Cleopatra y Marco Antonio…

un nombre y la historia

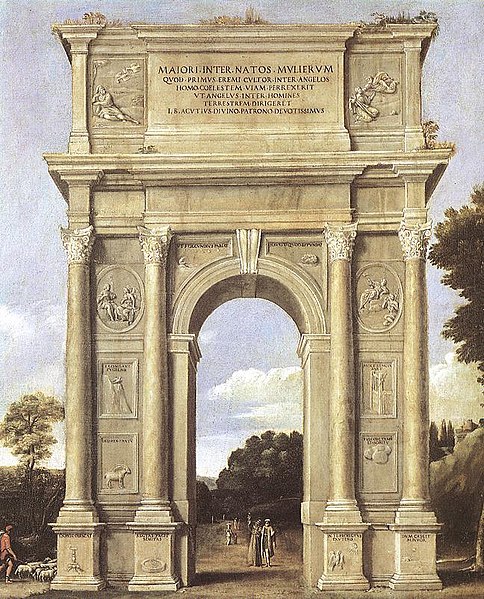

Mi tranquila ciudad natal, Ancona, se ubica en el centro-este de Italia, en la costa del mar Adriático central. Es la capital de la región de las Marcas (Marche en italiano). Casi increíblemente, esta ciudad poco conocida tiene más de 2400 años de historia.

Ancona, desde la Edad de Hierro, fue parte de la civilización picena, pero se convirtió en ciudad en 387 a.C. cuando un grupo de griegos de estirpe dórica, procedentes de Siracusa, fundaron una colonia que llamaron Αγκων (Ankón, “codo”), debido a la forma de la bahía. Desde ese momento, tomó el apelativo de “ciudad dórica”. El epíteto «Ancon dorica» caracteriza mi ciudad desde hace siglos y, de hecho, el adjetivo ‘dórico’ es aún utilizado como sinónimo de ‘anconitano’. La confirmación de la fuerte relación entre Ancona y el adjetivo ‘dórico’ se encuentra en su escudo de armas, donde aparece el lema Ancon dorica civitas fidei (“Ancona dórica ciudad de la fe”) que celebra la antigüedad de la ciudad y sus raíces…

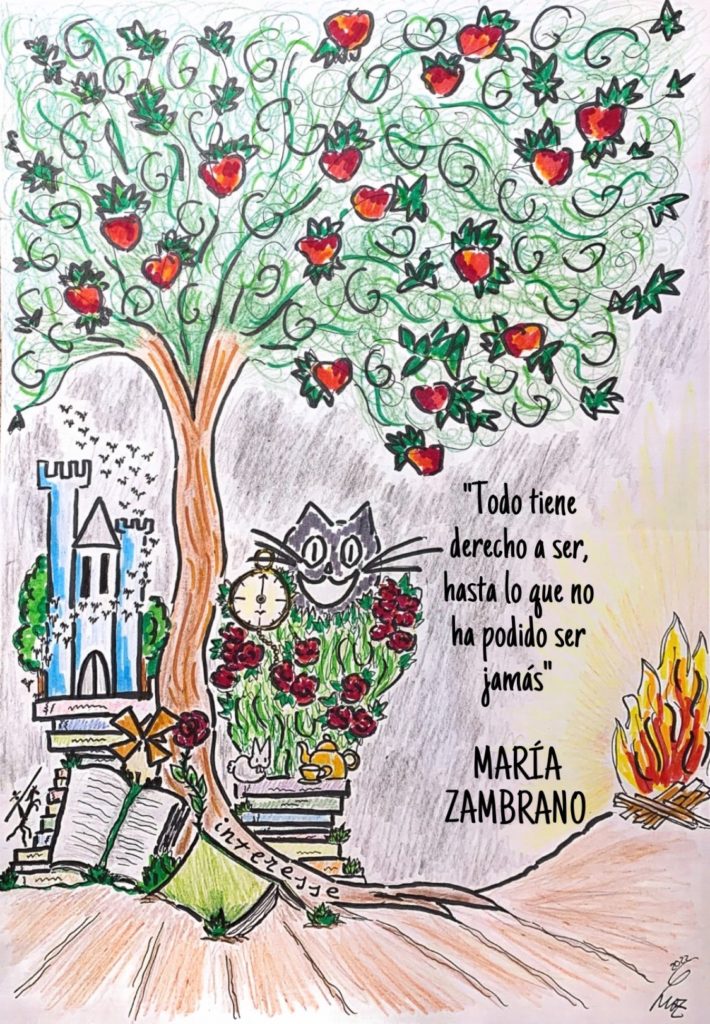

De prisioneros a lectoras

¿Y si al prisionero de la caverna de Platón, para recobrar su libertad, solo le fuera necesario abrir un libro junto al fuego? ¿Y si el vaivén de sombras de la lectura transformara su triste prisión en todo el País de las Maravillas?.

De la filósofa María Zambrano he aprendido que, frente a los infiernos de una luz cegadora y absoluta, la oscuridad es la única penumbra salvadora que nos queda.

Atrevámonos a leer para que nuestras palabras saquen a las sombras de la nada y las conviertan en múltiples historias: pues solo es posible hacer justicia mediante la diversidad de interpretaciones de la lectura. Cultivemos, entonces, un huerto de relatos, para que la caverna de Platón descubra que también puede llegar a ser la madriguera del País de las Maravillas y la cueva de Montesinos en la que sueña nuestro don Quijote.

Gracias al equipo de TEDx de la Universidad de Cádiz, el mes de abril de 2022 tuve la oportunidad y el honor de tirar del hilo del mundo clásico en el escenario del evento titulado “RARO: Un elogio de la diferencia”; mi agradecimiento especial a los organizadores Cristina Sierra y Enrique Durán, por su sincera confianza desde el primer momento. Porque también las humildes flores -nunca efímeras- de la Filología Clásica crecen entre las siglas de Tecnología, Entretenimiento y Diseño.

Baelo Claudia,

humus de Humanidades

Me gustaría compartir con vosotras y vosotros un pequeño homenaje a este mes de abril. Porque abril tiene las flores del primer verdor de la primavera, las bibliotecas del día del libro, el latín de la Fundación de Roma y las Etimologías de Isidoro de Sevilla; y en abril hemos venido a la antigua ciudad romana de Baelo Claudia.

Parece ser abril el mes de las Humanidades; aunque podríamos pensar que se marchita un poco más cada año. Y si intentáramos imaginar un mundo en el que abril y sus humanidades han dejado de florecer, seguro que inventaríamos toda una distopía.

Sin embargo, tengo que deciros que esta idea no es original. La inquietud por el futuro de las Humanidades no es de nuestro siglo XXI: esta misma preocupación ya la tuvo el escritor francés Julio Verne. Antes de dar la vuelta al mundo en 80 días o viajar al centro de la tierra, Julio Verne se adentró en los terrenos de la distopía con su novela titulada París en el siglo XX. En sus páginas se describe un futuro en el que los humanistas son ridiculizados y marginados por una sociedad en la que ha triunfado la técnica y la economía. Por eso, no es extraño que uno de sus personajes diga lo siguiente: “Hace cien años, al menos, que no se da latín ni griego en los institutos. La educación es puramente científica, comercial e industrial”.

Julio Verne creía que su época estaba asistiendo a los últimos latidos de las Humanidades. Creía que el futuro siglo XX acabaría por cortar todas las flores del mes de abril. Por eso, a mí me encantaría decirle a Julio Verne que en el año 2022 estamos aquí, en Baelo Claudia. Creo que a Julio Verne le alegraría mucho saber que para venir aquí hemos imitado las migraciones de los antiguos atunes: porque hemos llegado a la misma costa a la que acudían aquellos atunes que tan bien conservaban los romanos en sus factorías de salazón. Y es que ahora mismo estamos respirando la brisa de ese mar común a todos los siglos; ese mar que nunca ha dejado de ser el pontos, el puente entre Baelo Claudia y la costa de África.

Hoy, Baelo Claudia es una ciudad de la que el tiempo ha fluido como el agua de sus acueductos, y la ha convertido a toda ella en una necrópolis que renace en el presente. Porque la ciudad de Baelo Claudia vive en cada uno, en cada una de las que estamos hoy aquí. Nosotros le damos una nueva vida a Baelo Claudia mientras nos paseamos por su cardo y su decumano -esa rosa de los vientos de Tarifa-, y entonces, con la imaginación ponemos voz y color a las ruinas que nos ha guardado la tierra.

De verdad, a mí me encantaría poder decirle hoy a Julio Verne que su futuro distópico no se ha cumplido, y que en 2022 el mes de abril florece cargado de Humanidades en Baelo Claudia. Y es que todas y todos los que estamos aquí nos hemos comprometido a cuidar las humanidades para que crezcan siempre en una tierra que recuerde que la palabra tierra es humus en latín, y humus comparte su raíz con las Humanidades. Así que hoy, en Baelo Claudia, recordamos que las Humanidades son las raíces de la tierra; y si recordar es volver a pasar por el corazón, quizás el pasado de esta ciudad no sea otra cosa que ese latido del corazón de nuestro presente. Un latido que ninguna distopía podrá parar.

Intervención en la visita cultural a Baelo Claudia, día 29 de abril de 2022, organizada por el Departamento de Filología Clásica de la UCA

Siguiendo la estela

de las Argonáuticas

de Apolonio de Rodas

Cuán imposible es olvidar el legado que nos han dejado aquellos bienaventurados y audaces griegos en la actualidad y que, afortunadamente, la gente puede disfrutar en esta sociedad. Tal vez sea una escritora en ciernes que no dispone de una elevada destreza de escritura; no obstante, el tema de la Antigua Grecia me conmueve y crea en mí una inspiración que me anima a escribir con el fin de reivindicar esa gran herencia que hemos obtenido de los griegos, por lo que intentaré ser concisa y, sobre todo, crear un vínculo entre ambas sociedades.

Uno de los tormentosos días en los que la diminuta hierba cubría el árido suelo, las nubes eran el diáfano reflejo del mar y la lluvia me golpeaba atrozmente como la constante brisa, me encontraba caminando por la agridulce pradera y divagando sobre el papel de los primitivos griegos. Cada paso que daba era la aparición de una nueva palabra en mi cabeza, deambulaban por cada parte de mi cerebro hasta encajar en mi mente. Por lo tanto, decidí coger una libreta y echar a correr la tinta sobre el áspero papel con el fin de recordar todo lo que se me pasara por la mente a partir de ese momento….

a la vuelta de la esquina

Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno (Sabbatum), Sol (Dominicus)… ¿O tal vez?…

Luna (otra vez), Tyr, Wotan (más conocido como Odín), Thor, Frigg, Saturno y Sol (de nuevo, sí).

¿Qué es todo esto? ¿A qué nos recuerda?

Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los días de la semana, el hoy, el ayer y el mañana inspirados por los dioses en los que creían los antiguos por toda Europa.

La mitología y la religión conviven con nosotros —o nosotros con ellas—, no sólo en la manera más clásica de contarnos unos a otros mitos y aventuras de dioses y héroes de la edad anterior a la Edad de Hierro (la Edad de los Héroes, como la llamaban), en la que los primeros escritores griegos creían vivir, sino que se encuentran en los lugares más insospechados, escondiéndose a plena vista: en el cine, los libros, los videojuegos, la música, nuestra propia forma de hablar…

Divino Julio

(Historia de una deificación)

Capítulo I

—Quiero resucitar a Jesucristo —dije—. Es la única manera de sacar esto adelante. De que yo pueda aportar algo interesante al Proyecto. Decíais que estaba todo finiquitado y concluido; pues yo digo que no, que aún hay un recoveco, y eso solo se solucionará si resucitamos a Jesucristo. ¡He dicho!

Me miraron todos con el hastío habitual que mostraban ante cada proposición mía. Algunos suspiraron y solo el Becario se dignó a expresar todo lo que los demás pensaban:

—Pero eso, como entenderás, es imposible… No, no me malinterpretes, no digo que hubiese sido una mala idea… Pero tú sabes, igual que yo, que Jesucristo no existe, que es solo ficción; tenemos pruebas, y desde luego que las tenemos, del absurdo que son las religiones, más aún las terrícolas… Nada de eso es real, ni podría serlo…

—Lo sé, lo sé, no me estás entendiendo… No me refiero al Jesucristo divino, místico, el religioso; entiéndeme, yo no creo en eso de que Dios sea uno y trino, ni en patochadas así, ni siquiera creo en ningún Dios… No… Yo hablo de otra cosa, hablo del Jesucristo real, del Jesucristo humano; hablo de Jesús de Nazaret, en definitiva…

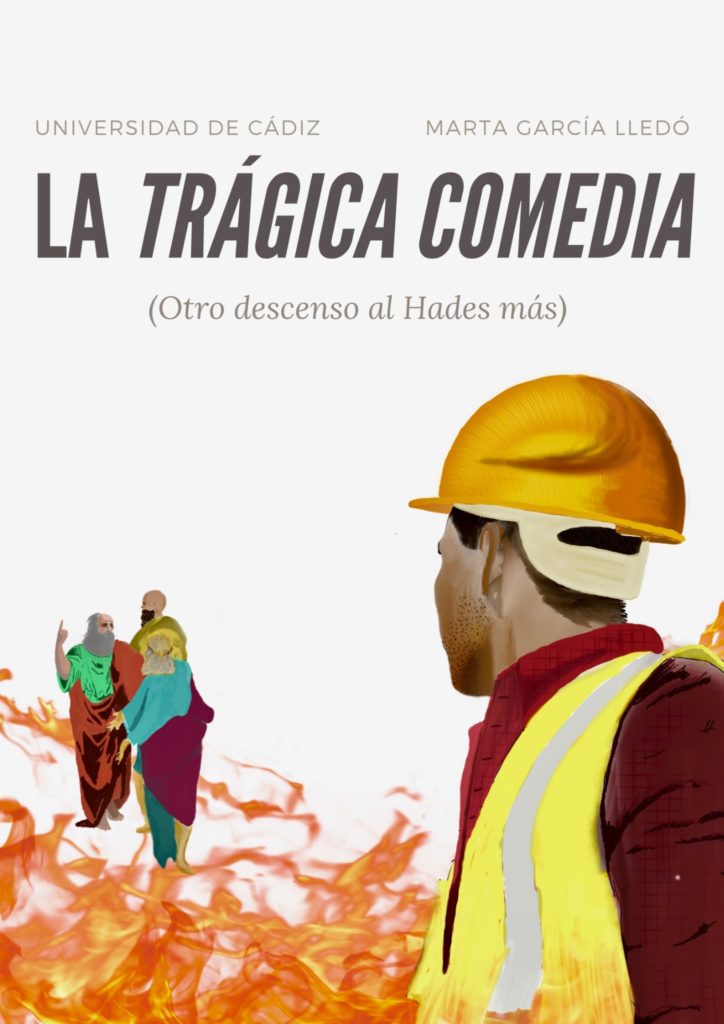

La Trágica Comedia

Otro descenso al Hades más

Allá en el siglo XXI, tiempo en que sobre Gea habita y gobierna la raza humana sin más enemigos ni depredadores que los mismos hombres; cuando el más poderoso de los dioses es mortal (¡Maldito Prometeo, contigo empezó todo!); cuando la única ley divina que deben acatar es la de, tarde o temprano, perecer; un hombre cualquiera, de carácter pragmático e instruido en el arte de Hefesto, un mal día encontró su fin, y fue entonces cuando el gobierno de los olímpicos cayó de nuevo sobre los mortales, sobre ese pobre hombre que halló la muerte en un trágico accidente astral: pues cuentan que fue golpeado en la cabeza con la tapa de un váter (¡modernidades!) cayendo en picado desde los confines de Urano al fallar una gran máquina que había diseñado para surcar el Cosmos (o eso me han contado).

Su nombre era Risto Pantazis, ingeniero mecánico e industrial de profesión, murió prematuramente (eso a lo que los mortales llaman “en la flor de la vida”) y muchos lloraron su muerte, aunque él, curioso de naturaleza, afrontó esta nueva existencia con gran entereza…